Semiramis (2. Fassung)

Beschreibung

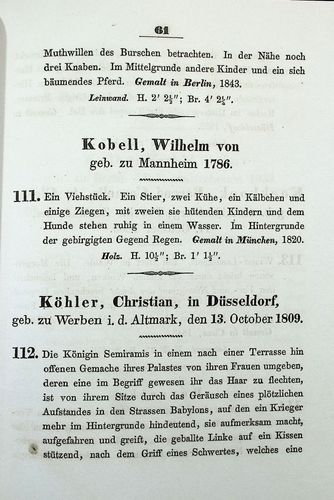

Das Gemälde zeigt die Königin Semiramis inmitten ihres prächtigen Palastes, umgeben von ihren Hofdamen. Während sie von einer Aufruhr in den Straßen Babylons erfährt, greift sie entschlossen zum Schwert. Die Szene ist geprägt von dramatischer Spannung. Im Hintergrund sind Priesterinnen und Musikanten zu sehen, während durch das Fenster die pulsierende Stadt sichtbar ist. Das Bild erreicht durch den Einsatz heroischer Figuren und lebhafter Farben eine eindrucksvolle Wirkung. Es thematisiert den Kontrast zwischen der orientalischen Pracht und dem aufkeimenden Heldentum der assyrischen Königin.

Provenienz:

Erworben 1861 mit der Sammlung von Joachim Heinrich Wilhelm Wagener

Bestellt 1852 von Wagener nach einer ähnlichen Komposition von 1843

Ausstellungen:

Berliner akademische Kunstausstellung (1852)

Quellenhinweise

Becker & Thieme: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler (1927)

Berliner National-Galerie: eine 2. Fassung der Semiramis von 1852 [z. Zt im Depot]

Düsseldorfer Künstler aus den letzten fünfundzwanzig Jahren: kunstgeschichtliche Briefe (1854)

Das letzte Bild des Künstlers ist wiederum eine "Semiramis" in derselben Situation, wie ich sie schon oben erwähnt habe. Nur sind alle Figuren sichtbar. Im Vordergrunde erblickt man die prächtige Gestalt der Königin von Babylon, die eben von der hinter ihr stehenden Zofe geschmückt wird. Im Hintergrunde links opfern Priesterinnen, rechts singen Mädchen und machen Musik. Während dieser Szene bricht der Aufruhr los. Das üppige Weib springt empor, eine Mohrin reicht ihr das Schwert, die Musik verstummt. Rechts durch das Fenster sieht man die Stadt, durch deren Gassen der Aufruhr tobt. Es ist das schönste, vollendetste Bild des Künstlers.

Geschichte der neuen deutschen Kunst. 2 (1863)

Aber als die vollendetsten Werke Köhlers werden, vornehmlich des beinahe venezianischen Kolorits halber, gepriesen: „Die Aussetzung Moses“ und eine zweite, größere „Semiramis“.

Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte (1895)

Semiramis. Veränderte Wiederholung. Bez: Ch. Köhler 1852. h. 1,39, br. 1,62. E:Nat.-Gal. Berlin, Wagener’sche Samml. – Berl. ak. KA. 52.

Europa : Chronik der gebildeten Welt. 1861,[1]

Die „Semiramis“ entfaltete dagegen heroische Seiten, ein bedeutendes dramatisches Leben, und zu verwundern bleibt, dass der Künstler sich die innerlich verwandte „Judith“ stets entgehen ließ. Stand er von ihr ab, weil sich gerade an ihr schon so viele andere versucht hatten? Die Königin von Babylon stellte er dar, wie sie, von ihren Zofen umgeben, im Zorn vom Putztisch auffährt, an dem sie ihr Haar ordnete, während ein Aufruhr die Stadt durchtobt, und wie sie sich von einer Mohrin ihr Schwert reichen lässt, um nun selbst nachzusehen, was draußen vorgeht. Das energisch schöne Haupt und die prächtige Gestalt der Königin wirken imponierend, und ein flammender Ausdruck im Blick vermag uns zu überzeugen, dass sie wohl im Stande ist, die Empörer zurückzuschrecken.

Die Königliche Kunst-Akademie zu D.: ihre Gesch., Einrichtung und Wirksamkeit und die D. Künstler (1856)

Das dritte Bild, welches wir aus der großen Zahl der Werke dieses Künstlers hier noch hervorheben wollen und das, gleich dem vorgedachten, beträchtliche Dimensionen hat, ist die „Semiramis“. Das Bild stellt den Moment dar, als die große assyrische Königin, umgeben von ihren Frauen, die eben beschäftigt sind, sie zu schmücken, die Kunde von dem Ausbruch eines Volksaufstandes erhält und zum Schwerte greift, die Aufrührer zu züchtigen. Die Situation ist vortrefflich gedacht und der Kontrast zwischen der orientalischen Pracht und weichen Sinnlichkeit und dem urplötzlich aufflammenden Heldenmut hochpoetisch. Dieses Bild mit ganzen überlebensgroßen Figuren ist eine reifere Ausbildung einer früheren Komposition desselben Gegenstandes, die jedoch nur halbe Figuren und in wesentlich anderer Anordnung enthält.

„Semiramis“, ganze überlebensgroße Figuren (1851).

Cataloging Note

https://id.smb.museum/object/959337/semiramis

Joachim Heinrich Wilhelm Wagener, der das Bild beim Künstler nach einer ähnlichen Komposition von 1843 bestellt hatte, lobte das fertige Werk als »ein Bild in der allerhöchsten Vollendung was mit Gallait, Delaroche, Vernet oder irgend einem der berühmtesten Meister wetteifern kann« (SMB-ZA, IV/NL Wagener, Künstlerbriefe). Dargestellt ist die assyrische Königin Semiramis in ihrem Palast, von ihren Frauen umgeben. Durch einen Krieger vor dem offenen Gemach wird sie auf einen plötzlichen Aufstand in den Straßen Babylons hingewiesen. Auffahrend greift sie nach dem Griff ihres Schwertes. Rechts ist am Ufer des Euphrat der berühmte stufenförmige Tempelturm des Bel zu erkennen.

Köhlers Spezialität waren heroische Frauengestalten der Bibel wie Hagar oder Miriam. Auf die Revolution von 1848 aber hatte er mit einer Germania reagiert (New-York Historical Society, The Durr Collection), an die man bei der Figur der Semiramis unwillkürlich denkt. 1856 schuf er die vielfach rezipierte Figur der Mignon nach Goethe (Verbleib unbekannt; gestochen von Franz Paul Massau). Die Geschichte der Semiramis, die das Assyrerreich seit 809 v. Chr. anstelle ihres minderjährigen Sohnes regierte, könnte Köhler durch ein Drama von Calderón, das der einflußreiche Düsseldorfer Schriftsteller und zeitweilige Leiter des Düsseldorfer Theatervereins Karl Leberecht Immermann übersetzt hatte, bekannt geworden sein. | Angelika Wesenberg

Das Tor. Düsseldorfer Heimatblätter, 1955, 21. Jg., H. 2

Rezension Semiramis von Adalbert Stifter

[…] Es nahm nicht wunder, dass gerade diese Inszenierung die Aufmerksamkeit der Maler Düsseldorfs auf sich zog. Längst hatte Immermanns Bühne ihre Pforten für immer geschlossen, als die Erinnerung an die Aufführung in einem Bilde aufflammte, das der Historienmaler Christian Köhler unter dem Eindruck des Geschehenen schuf. „Königin Semiramis, die auf die Nachricht eines ausgebrochenen Aufstandes zu den Waffen greift, um sich an die Spitze ihrer Krieger zu stellen“, so hieß das Gemälde, das in der Folgezeit bald zu den bekanntesten und umstrittensten seiner Gattung zählte. Auf jeder Kunstausstellung, auf der es erschien, erregte es Aufsehen, wurde geschmäht und bewundert. Der Widerhall, den es weckte, trieb den Künstler an, wieder und wieder um eine neue Gestaltung des Themas zu werben. So sind uns heute nicht weniger als drei Fassungen des Bildes bekannt, und jede von ihnen hat ihren bedeutenden Platz: die erste befindet sich im Besitz des Provinzialmuseums Hannover, die zweite ist Eigentum der Berliner Nationalgalerie, die dritte befindet sich heute im Museum zu Lüttich.

Auf seinen Wanderungen durch die Ausstellungsräume kam das Bild 1852 nach Linz. Hier sah es Adalbert Stifter, und selbst er, dem die Historienmalerei seiner Zeit wenig zusagte, stand so sehr unter dem Eindruck des Werkes, dass er sich eingehend mit ihm auseinandersetzte. „Wir begegnen in der letzten Ausstellung“, so schreibt er, „einem Bilde, das viel gelobt und viel geschmäht worden ist, Köhlers „Semiramis“. Das Bild selber mag Grund zu beiden geben. Aber es wird sich immer um den Standpunkt handeln. Ist es der der Kunst, so muss man, ohne Partei zu nehmen, des schönsten, wärmsten Lobes voll sein, ohne darum die Schwächen verschweigen zu müssen, die das Bild hat. Semiramis wird durch die Nachricht eines ausgebrochenen Aufstandes überrascht und verlangt ihr Schwert, um sich an die Spitze der Truppen zu stellen. Der Kopf des Weibes ist nach antiken Linien, hat die Farbe des Morgenlandes, trägt den Ausdruck des höchsten sittlichen Zornes, hat nur in den Haaren eine Beimischung sittlicher Kraft und ist so schön, dass er die Bewunderung aller Freunde der Kunst verdient. Ich möchte dieses Antlitz seinem Gesamteindruck nach das eines weiblichen Napoleons nennen. Man kann sich von der Schönheit und dem Adel dieses Profils kaum trennen. Die Büste ist ebenso trefflich modelliert und, um bei der Heldin nicht so sehr an das Weib zu erinnern, mit einer gefalteten Tunika bedeckt. Möge es nicht als Ungunst gegen den Künstler genommen werden, wenn ich sage, dass der Kopf so außerordentlich schön ist, dass ihn wenige Künstler der Mit- und Vorwelt so machen können, und dass Finger und Zehen so wenig mit Liebe behandelt sind, dass sie eben nicht große Künstler besser behandeln würden.“

Dieser fast beiläufig gemachten Ausführungen folgen dann Vorschläge zu einer glücklicheren Komposition des Ganzen. Zur Erzielung größerer Ruhe und einer höheren tragischen Spannung, so meint er, würde es dienen, wenn statt des Aussichtsbogens, in den so viel zusammengedrängt sei, eine innere Räumlichkeit mit einem Fenster als Ausblick gewählt sei. Auch schade es nichts, wenn einzelne Gruppen, z. B. die Figuren am Fenster, ganz wegfielen und weniger vertikale Linien hinter den Figuren die Klarheit und Einfachheit störten. Dass man nicht sehe, sondern nur ahne, was draußen vorgehe, sei schon ganz im Geist einer Kunst des Weglassen-Könnens. „Wir sehen es auf den Gesichtern der im Innern befindlichen Personen, und wenn es da bezeichnend lebt, so wirkt es unendlich tragischer, dass wir das Gesehene nicht sehen, weil unsere Phantasie ihre Unendlichkeit behält, durch kein Gegebenes beschränkt ist und in ihrer gestaltlosen Vorstellung des Entsetzlichen draußen unsere Seele mit banger Macht erfüllt. Nicht das hereingebrochene Geschick ergreift, sondern das aus dunkler Wolke drohende.“ Seine Wünsche und Vorschläge schließt der Dichter mit den für ihn, seine Zurückhaltung und Bescheidenheit sehr bezeichnenden Worten: „Möge der Künstler, wenn ihm diese Worte etwa zufällig zu Gesicht kämen, dem Schreiber nicht zürnen. Er verehrt ihn, darum sagt er die Worte. Er verehrt die Kunst, darum spricht er eine Meinung aus, und er achtet jeden ehrlichen Gegner, darum fürchtet er nicht, schief beurteilt zu werden.“

Ob Stifters Zeilen dem Maler wirklich zu Gesicht gekommen sind und in der dritten, letzten Fassung des Bildes ihre Beachtung gefunden haben, vermögen wir nicht zu sagen. Festzustellen ist nur, dass sich das Urteil über das einst so umstrittene Werk innerhalb eines Jahrhunderts gründlich wandelte. In einer Untersuchung, die Kurt Karl Eberlein vor Jahren im „Westdeutschen Jahrbuch für Kunstgeschichte“ über Immermanns Musterbühne und die Düsseldorfer Malerschule veröffentlichte, finden sich folgende Sätze: „Ich kenne trotz aller genauen Nachforschungen nur ein einziges Bild, in dem sich die Wirkung dieser Bühne fühlen lässt, ein Bild, das sicher nach dem Eindruck einer Vorstellung gemalt ist: Christian Köhlers „Semiramis“. Durch die Calderon-Aufführung von 1837 angeregt, malt er die Semiramis, „welche durch den Kontrast zwischen orientalischer Pracht und Sinnlichkeit und dem glühenden Heldenmut der assyrischen Königin hochpoetisch wirkt.“ Dieses theatralische Bild stammt also wirklich von Immermanns Bühne her. Als theaterwissenschaftliche Quelle ist das Bild leider ungeeignet, denn es ist weder Kunst noch Theater. Es verdient keine weitere Untersuchung.“

Das ist gewiss ein erstaunlicher Abstand zweier Meinungen. Wir wagen nicht zu entscheiden, welche von beiden endgültig ist. Im Gegensatz zu Eberlein hat sich jedenfalls Stifter nicht damit begnügt, eine Meinung zu sagen, er hat sich auch alle Mühe gegeben, sie zu begründen — auf einem Felde, auf dem er sich sonst, wie man hinzufügen muss, nach Möglichkeit ausschwieg.

Die Düsseldorfer Malerschule und ihre internationale Ausstrahlung 1819 – 1918 (2011) von Baumgärtel, Bettina

Die lebendig dargestellten, farb- und kostümreichen belgischen Historienbilder inspirierten viele Künstler in Düsseldorf und Berlin. Auch Wagener zeigte sich begeistert und förderte die neue Entwicklung durch Aufträge und Ankäufe. Er erwarb Bilder, die ebenfalls bedeutende Begebenheiten und große Persönlichkeiten, mitunter in dramatischen Situationen oder im Augenblick der Tat, zeigten. Aus Düsseldorf kaufte er Hermann Freihold Plüddemanns Die Entdeckung Amerikas (1836, Kriegsverlust), Hermann Stilkes Raub der Söhne Eduards IV. (1850, Kat. Nr. 141), Christian Köhlers Semiramis (1852) sowie von dem anfänglich in Düsseldorf und später in Berlin wirkenden Künstler Julius Schrader Abschied König Karls I. von den Seinen (1855) und Esther und Ahasver (1856).

Cataloging Note

[Archiv Werben 02.13.0060]

Köhler, Christian - Semiramis - Bild

Objektnummer: 02510516

Titel: Semiramis

Künstler: Christian Köhler, Maler

Entstehungsjahr: 1852

Art: Bild, Tafelmalerei

Material: Öl auf Leinwand

Maße: 139 x 162 cm

Signatur: Ch. Köhler. 1852., Anbringungsort: links unten

Provenienz:

Erworben 1861 mit der Sammlung des Konsuls Joachim Heinrich Wilhelm Wagener, der das Bild bestellt und im April 1852 erhalten hatte.

Beschreibung:

Das Bild zeigt die Königin Semiramis, während sie von einem Aufstand erfährt, der in der Nähe des im Hintergrund dargestellten Tempels des Bel ausbricht. Sie greift zum Schwert. Die assyrische Königin Semiramis regierte von 809-806 v. Chr. in Ninive an Stelle ihres minderjährigen Sohnes. Sagen, die ihre Energie, Machtgier, Mordbereitschaft und Sinnlichkeit thematisieren, boten den Stoff für zahlreiche Dramen und Opern. Calderóns monumentales Schauspiel "La Hija del Aire" (1653) könnte Köhler durch die Übersetzungen des Berliners Raupach (1829) und des Düsseldorfers Immermann (1839) bekannt gewesen sein. Auch Opern von Gluck (1748) und Meyerbeer (1819) behandeln Semiramis als zentrale Figur. Der Stoff schien besonders nach der Revolution von 1848/49 aktuell zu sein. Die Ereignisse selbst hatten Köhler zu einem Bild der "erwachenden Germania" inspiriert, in dem der "Genius der Freiheit" erscheint, während "Knechtschaft und Zwietracht in den Abgrund stürzen".

Schon lange vor der Wagenerschen Fassung, die im April 1852 vollendet wurde, malte Köhler eine ähnliche Komposition (1843), die denselben Vorgang in größerem Format, mit weniger Figuren und aus noch größerer Nähe (Kniestück) darstellte. Diese Version wurde durch den König von Hannover erworben. Die Breite der Neufassung sollte nach Wageners Wunsch jener eines Bildes von Lessing ("Eifellandschaft", W.S. 134, oder "Schützen im Engpaß", W.S. 137) entsprechen.

Wagener bezeichnete das Werk gegenüber dem Amsterdamer Kunsthändler de Vries als "ein Bild in der allerhöchsten Vollendung, was mit Gallait, Delaroche, Vernet oder irgend einem der berühmtesten Meister wetteifern kann". Der Begleiter der Düsseldorfer Schule, Müller von Königswinter, der die dramatische Vitalität und die "gesunde Sinnlichkeit" der Frauenfiguren Köhlers schätzte, schrieb nach der Entstehung der "Semiramis": "Es ist das schönste, vollendetste Bild des Künstlers". Der Kritiker des Deutschen Kunstblattes hingegen sah die Stärken des Bildes mehr im Technischen als im Geistigen, würdigte die sorgfältige Darstellung von Gerät und Kostüm und bemängelte das Reflektierte und Reliefartige der Komposition.

Ausstellungsnachweis:

Berliner akademische Kunstausstellung 1852, Kat.-Nr. 268.

Literatur:

Jordan, NG, 1876, S. 153; Kat.-Nr. 172

NG, 1876-1902; Kat.-Nr. 172

© SMPK Nationalgalerie

Inventar-Nr.: W.S. 112

Extraausgabe zum Biedermeiermarkt Werben Christian Köhler (2011)

Semiramis (1852)

Öl auf Leinwand, Größe: 387 x 326 cm (falsch)

Nationalgalerie Berlin

Die sagenhafte Gründerin der Stadt Babylon, Semiramis (*7), deren Name vermutlich auf die assyrische Königin Sammuramat zurückgeht, wird von Herodot (um 484-420 v. Chr.) als Königin beschrieben, die ganz Asien regierte. Diodor (1. Jh. v. Chr.) erwähnt sie als Tochter der syrischen Göttin Derketo von Askalon und schildert die ruhmreiche Errichtung der glanzvollen Stadt Babylon mit den Hängenden Gärten, die seit der Neuzeit zu den sieben Weltwundern der Antike gezählt werden. Außerdem stellt er sie als eine männerverschlingende Königin und mächtige Kriegerin dar, die das feindliche Heer der Meder besiegte. Athenagoras von Athen beschreibt Semiramis in seiner Schrift "Legatio pro Christianis" als "unzüchtiges und mörderisches Weib".

Diesen historischen Quellen entsprang der Mythos von einer anrüchigen und lüsternen "femme fatale", die zur geheimnisvollen Protagonistin zahlreicher literarischer Werke wurde. In Dante Alighieris (1265-1321) "Göttlicher Komödie" wird sie als Sünderin der maßlosen Wollust und Willensschwäche in den zweiten Höllenkreis des Infernos verbannt.

Der österreichische Autor Leopold von Sacher-Masoch (1836-1895), bekannt als Schilderer sexueller Ausschweifungen und Perversionen, stellt die Babylonierin in den Mittelpunkt seines Romans "Afrikas Semiramis" und beschreibt sie als wollüstige Exotin, und der Regisseur Carlo Ludovico Bragaglia (1894-1998) verlegt in seinem Monumentalfilm "Semiramis. Die Kurtisane von Babylon" (1954) die Geschichte der sagenhaften Frau endgültig ins Halbweltmilieu.

Die Sammlung des Bankiers Wagener (2011)

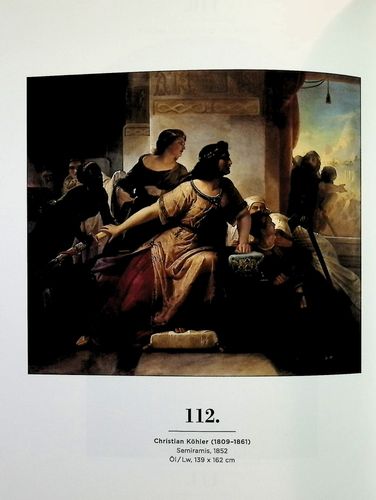

Köhler, Christian, in Düsseldorf,

geb. zu Werben 1. d. Altmark, den 13. October 1809.

112.

Die Königin Semiramis in einem nach einer Terrasse hin offenen Gemache ihres Palastes von ihren Frauen umgeben, deren eine im Begriff gewesen ihr das Haar zu flechten, ist non ihrem Sitze durch das Geräusch eines plötzlichen Aufstandes in den Strassen Babylons, auf den ein Krieger

mehr im Hintergrunde hindeutend, Sie aufmerksam macht, aufgefahren und greift, die geballte Linke auf ein Kissen stüzend, nach dem Griff eines Schwertes, welches eine Negersclavin ihr darreicht. Rechts, lebhaft aufgeschreckt, zwei Mädchen, welche sie bei ihrer Schmückung mit Harfen- und Zither-Spiel unterhalten haben. Links im Hintergrunde zwei mit einem Opfer beschätftigte Priester.

Rechts im Hintergrunde der Tempel des Bel.

Gemalt in Düsseldorf', 1852.

Leinwand. H. 4' 5"; Br. 5' 2".

Informationen

- Catalog ID

-

bfb00600-790b-11ef-8ce8-63d8e2607d6f

[Permalink] - Object ID

- CK-52-01

- Künstler

- Christian Köhler

- Datierung

- 1852

- Bildgröße

- 139 cm × 162 cm

Weitere Bilder

Web Links

Medien

6 Bild(er) verfügbar