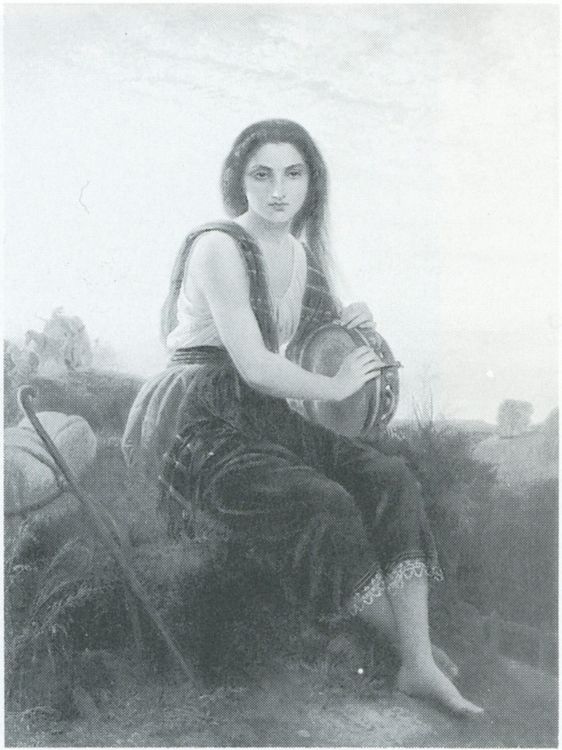

Mignon

Young shepherdess , 1856, Aus dem Auktionskatalog

Beschreibung

Provenienz:

Fürstin zu Hohenzollern-Sigmaringen, Düsseldorf

Verbleib unbekannt (2024)

Ausstellungen:

Die deutsche allgemeine und historische Kunst-Ausstellung, München (1858)

Medium: Oil on Canvas

Größe: 152,4 x 114,3 cm (60 x 45 in)

Sale Date: July 22, 1993

Quellenhinweise

Becker & Thieme: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler (1927)

und schuf mit seiner „Mignon“ (1856) einen Frauentypus, der von den Düsseldorfern häufig wiederholt worden ist

Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts. Beitrag zur Kunstgeschichte (1895)

Mignon, nach Goethe. (1856). E: Fürst Hohenzollern-Sigmaringen. Kupferstich von F. P. Massau. gr. fol. KV.-Bl. f. Rh. u. W. 1865.

Zur Geschichte der Düsseldorfer Kunst, insbesondere im XIX. Jahrhundert (1902)

... und in einer „Mignon“ schuf er eine jener Gestalten, die für lange Zeit förmlich zum Typus und immer wieder von neuem gemalt wurden.

Die deutsche allgemeine und historische Kunst-Ausstellung zu München im Jahre 1858 : Studien zur Kunstgeschichte des XIX. Jahrhunderts (1859) von Julius Große

Köhlers „Poesie“ gab keinen rechten Begriff von diesem Künstler, der in seinem bekannten Bilde „Die Aussetzung Moses“ selbst einem biblischen Stoff einen romantischen Zauber abgewonnen hat. Seine „Mignon“ nach Goethe bezeugt dieses Verlaufen poetischer Anlässe in rein malerische Wirkungen noch deutlicher als Sohns Loreley. Diese Mignon war wohl ein wunderbar schönes Bild, das einem Schwärmer vielleicht ebenso gefährlich werden kann, wie Mosenthals „gefangenes Bild“; aber man fragt nicht mehr nach dem poetischen Motiv. Solche dämonisch schönen Zigeunerinnen sind nicht bloß als Romanfiguren, sondern an sich schon interessant genug; an Goethes Mignon braucht man gar nicht erinnert zu werden. Dass die ganze Figur in tiefen Schatten gesetzt ist, hat man getadelt. Wir wüssten aber nicht, was der Ausdruck des Schmerzes und der Klage im hellen Sonnenschein gewinnen könnte, wobei jener Ausdruck nur härter und schärfer erscheinen würde.

Extraausgabe zum Biedermeiermarkt Werben Christian Köhler (2011)

Franz Paul Massau nach Christian Köhler: Mignon (1855)

Kupferstich/Papier. Größe: 39 x 51,5 cm.

Kunstmuseum Düsseldorf

Die Figur Mignon geht auf Goethes Roman „Wilhelm Meisters theatralische Sendung“ („Urmeister“ 1777/85) zurück. Mignon – von Wilhelm bei ihrer ersten Begegnung auf zwölf bis dreizehn Jahre geschätzt – ist eine Kindfrau, die sich in ihren Retter verliebt und Wilhelm mit ihrer Zuneigung zunehmend in Verlegenheit bringt.

Meist tritt Mignon in Verbindung mit dem rätselhaften, geistig verwirrten Harfner auf; sie singen im Duett das Lied „Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide“. Die verworrene Geschichte klärt sich am Ende auf: Der Harfner ist der Vater Mignons, die er im Inzest mit seiner Schwester gezeugt hat, ohne dies zu wissen. Dem Kloster entlaufen, irrt er ruhelos umher auf der Suche nach seinem Kind. Es kommt zu keinem guten Ende: Mignon und der Harfner sterben.

In Mignon nimmt Goethes Sehnsucht nach Italien Gestalt an, so legt er ihr das Lied „Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh‘n“ in den Mund. Zur Zeit der Romantik wurde Mignon ein Symbol für die Poesie und gar für die Romantik selbst. Novalis warf Goethe vor, mit Mignons Tod im „Wilhelm Meister“ das Romantische zugrunde gehen zu lassen.

Während Friedrich Wilhelm von Schadow 1828 eine Mignon im akademisch-klassizistischen Stil seiner religiösen Monumentalbilder malte, schuf Köhler eine neue Frauenfigur, die von den Künstlern seiner Zeit vielfach kopiert wurde. Mignon wurde zum Inbegriff eines „lieblichen weiblichen Wesens“ und erotisch reizenden Mädchens. Dargestellt wurde sie meist barfuß, mit Bündel und Musikinstrument. Später wurde Mignon tausendfach als Postkartenmotiv verwendet (*9).

Marktbote

Christian Köhler und Mignon (Ausgabe 9)

Köhler malte die Mignon 1855/56. Franz Paul Massaus Kupferstich nach Köhlers Bild stammt aus dem Jahr 1856. Dargestellt ist eine rätselhafte junge Frau mit Tambourin, deren Aussehen offensichtlich dem Geschmack der Zeit entsprach. Köhlers Mignon wurde Vorlage für viele weitere Kunstwerke sowie für zahlreiche (Kitsch-)Postkarten. Sie ist eine literarische Figur aus Goethes „Wilhelm Meister“ – ein knabenhaftes scheues Mädchen an der Grenze zum Erwachsenenalter, das der junge Wilhelm Meister einem herumziehenden groben Schauspieler abgekauft hatte. Die Herkunft des Mädchens bleibt im Roman zunächst im Dunkeln. Mignon lebt von da an bei Wilhelm Meister. Sie liest ihm alle Wünsche von den Augen ab, ohne dass sich die beiden zu nahe treten. Mignon findet bei Wilhelm Schutz und Frieden. Sie ist ein Mensch, der in dieser Welt nur schwer seinen Platz findet. Goethe schreibt: „Sie wird von tiefen Empfindungen nach und nach aufgezehrt“. Meist wird Mignon mit dem rätselhaften, geistig verwirrten Harfner dargestellt, der ihr Vater ist und der sie mit seiner Schwester gezeugt haben soll. Als ihr Vater sie auf die Wanderschaft mitnehmen will, wehrt sie sich heftig. Die Angst, Wilhelm wieder zu verlieren, bestimmt ihr Verhalten. Sie stirbt plötzlich, als Wilhelm sich verlobt und in ein bürgerliches Leben zurückkehrt. Sie spürt, dass sie jetzt keinen Platz mehr in Wilhelm Meisters Leben hat. Goethe spricht „von der zerstörenden Gewalt der Einbildungskraft“. In Wilhelm Meister legt Goethe seiner Mignon das Gedicht „Nur wer die Sehnsucht kennt“ in den Mund, das während der Ausstellungseröffnung vorgetragen wurde.

Mignon

Johann Wolfgang von Goethe

1. Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,

Im dunklen Laub die Goldorangen glühn,

Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,

Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?

Kennst du es wohl? Dahin!

Dahin möcht' ich mit dir,

O mein Geliebter, ziehn.

2. Kennst du das Haus? Auf Säulen ruht sein Dach,

Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,

Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:

Was hat man dir, du armes Kind, getan?

Kennst du es wohl? Dahin!

Dahin möcht' ich mit dir,

O mein Beschützer, ziehn.

3. Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?

Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,

In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut;

Es stürzt der Fels und über ihn die Flut.

Kennst du ihn wohl? Dahin!

Dahin geht unser Weg!

O Vater, lass uns ziehn!

Zur Zeit Christian Köhlers beschäftigten sich zahlreiche bildende Künstler und Komponisten mit Mignon. Sie galt den Romantikern als Symbol der Poesie. Die Romantiker warfen Goethe vor, dass er im Wilhelm Meister mit Mignon generell auch die Poesie sterben ließ. Bevor Robert Schumann 1850 nach Düsseldorf kam, schrieb er 1849 das Klavierstück „Mignon“, als 35. Stück aus dem "Album für die Jugend, Opus 68" (Titelblatt vgl. Abbildung). Ein Jahr danach komponierte er das "Requiem für Mignon".

Aus den noch vorhandenen Mitgliedsbüchern des Düsseldorfer Künstlervereins Malkasten geht hervor, dass Schumann und Köhler zur gleichen Zeit Mitglieder waren. Sie kannten sich tatsächlich auch persönlich, denn Schumann schrieb am 5. November 1850 in sein Haushaltsbuch „… und Christian Köhler getroffen“. Und am 16. Dezember 1851 heißt es: „Nach dem [Musik?] Verein mit Hildebrandt und Köhler im Verein [Malkasten?]“.

Wir können deshalb annehmen, dass Köhler und Schumann sich auch über das Mignon-Thema unterhalten haben. Wahrscheinlich aber hat Schumann, der 1855 starb und vorher längere Zeit in einer Heilanstalt verbrachte, Köhlers Bild nicht mehr gesehen.

Wegen dieser persönlichen Beziehungen zwischen beiden Künstlern lag es nahe, die Ausstellungseröffnung mit Klaviermusik von Schumann zu umrahmen.

Cataloging Note

Fürstin zu Hohenzollern-Sigmaringen, Düsseldorf, Verbleib unbekannt (2024)

Lebensgroße ganze Figur

Auktion

angeboten 1993 Sotheby´s (siehe Auktionskatalog im Bestand), scheinbar nicht verkauft

Bei artnet steht "bought in", "verkauft" (?)

Informationen

- Catalog ID

-

2cdcf100-79ea-11ef-968b-676099ec011f

[Permalink] - Object ID

- CK-56-01

- Künstler

- Christian Köhler

- Datierung

- 1856

- Bildgröße

- 152 cm × 114 cm

Web Links

Medien

1 Bild(er) verfügbar